進学のプロによる

桜美林大学を

ヒモトク

掛け算の学びで挑む、

人をより幸せに、社会をより豊かに。

DX、グローバル化、SDGs…この先、あらゆるものの多様化が進み、確実なのは予測できない未来が待っていること。これからの時代に求められる大学の学びは、専門分野にとどまらず、いろいろな分野からアプローチしていくことだ。桜美林大学は、「学群制」をはじめ、学問分野を横断し、学生自ら組み合わせる「掛け算」の学びを行うことで、より良い未来創りに挑む人を育成している。学びの舞台は教室にとどまらない。すでに社会の現場に立ち、キャンパスで学んだ学問を実践している学生たちは、将来、立ちはだかる壁をブレイクスルーするための協働力と知恵が身につくに違いない。

01

学び

をヒモトク

学問を掛け合わせて

自分オリジナルのスキルを磨く。

―2つの軸で学ぶ「メジャー・マイナー制度」―

人が持つ興味や関心は一つだけとは限らない。そして、学生が抱いたものであれば大切にしたい。桜美林大学の「メジャー・マイナー制度」にはそんな思いが感じられる。自分が主として選んだ学問「メジャー(主専攻)」と、それと近接する領域・異なる学問領域「マイナー(副専攻)」の両方を学べるしくみだ。リベラルアーツ学群 3 年の佐々木千翔さんは、警察官を目指しているが、公務員に必要な「法・政治学」をマイナーに選択し、メジャーで学んでいるのは「科学コミュニケーション」だ。もともと理系は苦手だったが、科学を社会と結び付けて学ぶことにとても興味を持ち選んだ。科学コミュニケーションを通して得られた、人や社会の問題点を多角的視点から考える力などを警察官の仕事に活かしたいという。複数の学問に取り組むことで、複数の視点で 1 つのことを考えられたり、自分の専門分野+αの強みを持てるようになる。学生たちはオリジナリティを身につけることで、将来の活躍の幅も広がっていくに違いない。

最先端の研究に挑む教員による

未来を先取りする授業。

-各分野の研究で活躍する教員たち-

桜美林大学の教員たちは、研究者として社会の課題を解決したり、豊かな未来を実現するための取り組みを行っている。それぞれの多岐にわたるテーマの一例を紹介しよう。「ディズニーランド」を経営的、空間的、人間工学的、心理的な側面で研究しビジネスに活かす。教科書や図鑑に描かれている「科学イラスト」など、「科学コミュニケーション」で科学と社会をつなぐ。デジタル社会における情報の精査や発信の仕方、AIとの上手な付き合い方を伝える。「心理社会的な支援」で、被災者が自分たちの力で回復していく過程を支えたり、戦争などショッキングな出来事との向き合い方についてサポートする。日本のスポーツを産業として成長させる。生涯学習を通じた高齢者の生きがいや地域社会との繋がりを促す。超高齢社会における観光立国への整備。教育格差の是正。「学修者本位」の教育への転換。住民参加など地域に根差した演劇教育。「身体心理学」から幸せホルモンを発見。汚染土壌や廃棄物など「負の遺産」を次世代に残さないために。これらの教員陣が展開するのは、今、社会で起きていることに直面し、未来を先取りする授業だといえる。そこでは、調べればわかる「答え」ではなく、何が正解かを考えるための「問いを立てる力」が身につくはずだ。

「教育学」が必要なのは

学校の先生だけとは限らない。

-社会の課題解決を目指す「教育探究科学群」-

教育学を人間の可能性を伸ばす学問だとすると、学校だけではなく、家庭、地域、企業など様々な場所で必要となる。人を教え育てるためには、心理学、社会学など、様々な学問の手法を用いるため、多様な視点が求められるが、その良さをふまえ、桜美林大学の「教育探究科学群」では、人と人、人と社会をつなげたり、よりよいコミュニティを創るための方法として教育学を学んでいく。教育学を社会で活かすためのアプローチが「探究」だ。与えられた問題に答えるのではなく、自分の興味や関心に基づいて課題を設定する。そして、フィールドワークでキャンパスを飛び出して情報を収集・整理・分析したり、周囲の人と意見交換・協働しながら解決に向けて試行錯誤していく。そんな探究活動を通して身に付く思考力、判断力、表現力、コミュニケーション力などは、社会や地域の課題を解決したり、ビジネス領域で人材を育成するために必要なスキルとなる。行政や NPO、企業、社会起業家など、「教育学」をベースにした未来の活躍の場は広がっていくだろう。

02

生活

をヒモトク

キャンパスに行くだけで、

異文化交流が楽しめる。

-学生が運営する留学生との交流団体-

キャンパスに行けば、外国人留学生と触れ合える。桜美林大学の留学・海外研修は、プログラム数や留学派遣実績で高い評価を受けているが、実は日常のキャンパスライフにこそ、国際教育の充実さがあらわれている。毎年、多くの留学生が世界各国から来ており、キャンパスでは身近な存在。町田キャンパスにはGlobal Supporters、新宿キャンパスにはBuddy’s という学生たちによる国際交流団体があり、さまざまなイベントを企画、実施している。ビジネスマネジメント学群4年の加藤海さんは、Buddy’sの代表を務めている。約100名の日本人学生が所属し、ハロウィンパーティー、クリスマスパーティー、縁日祭りなど、年間に6回ほど、留学生と楽しむためのイベントを開催。大切にしているのは「文法はさておき、伝えたいことを伝える」ことだという。英語だけではなく、ジェスチャーでも日本語でもOKなので、英語に自信がない人も気軽に参加できる。最初はためらっていた学生もほとんどがリピーターとなり、英語を学ぶモチベーションも高まるということだ。身近に異文化交流を楽しめる環境があること。桜美林大学の国際性の高さのベースはそこにあるのではないだろうか。

2人の強い味方が、

4年間を通して支えてくれる。

-学びとキャリアを支援「アドバイザー制度」-

いつもお馴染みの美容師に担当してもらうと、自分の髪質に合わせてカットしてくれたり、オーダーの細かいニュアンスまで理解してくれる。桜美林大学のアドバイザー制度には同じような安心感がある。すべての学生は2人のアドバイザーから支えられる。入学から卒業までの4年間、学習面の指導や助言を行う「アドバイザー」。3年次から進路相談や就職活動のアドバイスを行う「キャリアアドバイザー」。どちらも一人の学生に対して、ずっと同じアドバイザーが担当するのが大きな特色だ。「学群制」によりさまざまな学問分野から科目を組み合わせて選択する際、学生にとってアドバイザーはナビゲーターだ。興味や目指す将来像などを理解した上で科目の選び方をアドバイスしてくれる。一方、キャリアアドバイザーは、就職活動を二人三脚で歩んでくれる存在。情報提供や指導だけではなく、長い就職活動での学生のわずかな心の動きも察知し、心理面でもフォローしてくれる。しばらく顔を出さない学生には「最近調子はどう?」とメールを送ってくれるなど、きめ細やかさが学生からの信頼感につながっている。人とのつながりこそが、桜美林大学から学生への最大のサポートなのだ。

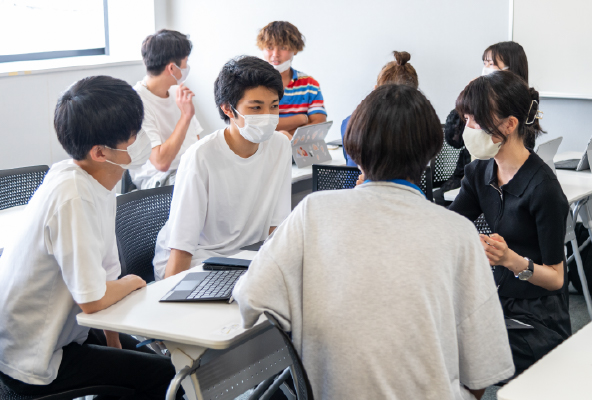

学生たちの仲の良さは、

相手を受け入れる力の証。

-絆を深める「課外活動」-

桜美林大学の学生たちは仲がいいと言われている。実際に「すぐに友だちができやすい」「学年を越えて仲良くなれる」などの声を学生たちから聞く。その秘密を学生の声からひもといてみた。例えば、授業ではグループワークがたくさんあり、ディスカッションや発表などが日常的に行われているが、学生たちの間では、相手の話を否定するのではなく、理解しようとすることが習慣になっているようだ。お互いに相手を受け入れる寛容さが桜美林大生には感じられる。また、桜美林大学では、多くの学生がクラブ・サークルや学生団体、ボランティアで活動しているので、仲間と力を合わせることが当たり前になる。一つの目標を達成するために一人ひとりが考え、意見を出し合う。そこには立場の違いも、学年の差もないはず。意見の違いがあれば、話し合い、より良い方向に持っていく。その繰り返しが学生たちの距離をさらに縮めていくとともに、このような「対話力」は、多様化が進むこれからの社会で最も求められる能力になるだろう。

03

将来

をヒモトク

本当に自分がやりたいことは

18歳で見つけられるだろうか。

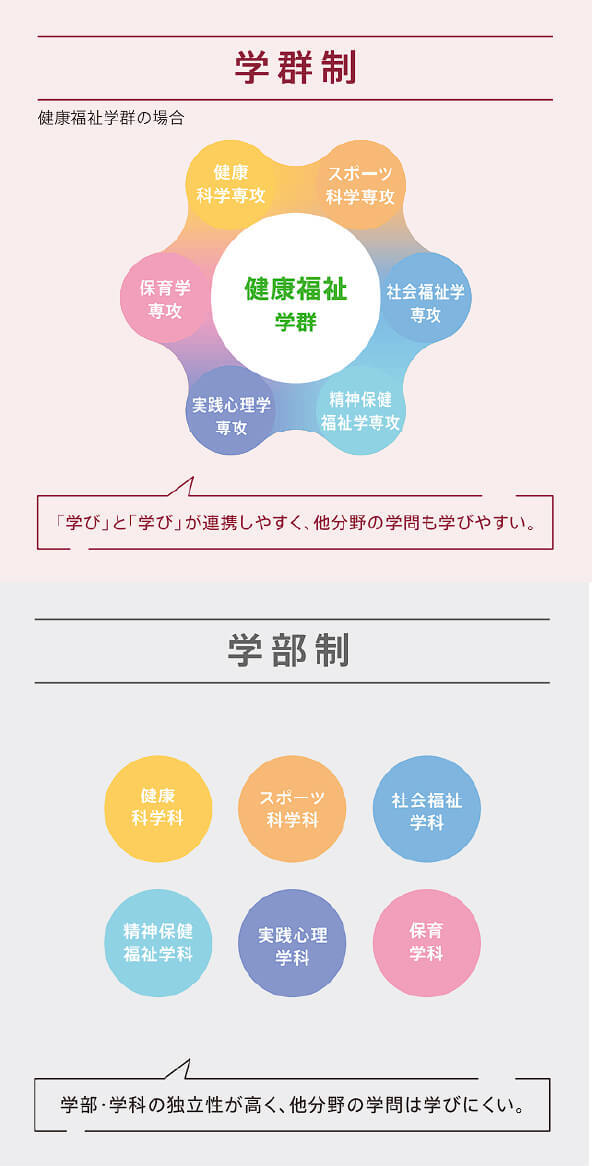

-学問分野にとらわれない「学群制」-

大学に入学する時点で、本当にやりたいことや自分の人生を決めることはむずかしい。桜美林大学の「学群制」は 入学してから4 年間学びながら、自分だけの未来を見つけていく。一般的には、大学受験の段階で「何を専門として勉強したいか」、つまり学部・学科を決める必要がある。他分野の学問を学びにくい学部制に対して、「学群制」は入学後に専門分野を追究しながら、他の分野も学ぶことができる。7つの学群はそれぞれ学びの自由度を高めて、自分だけの学びが設計できるようになっている。例えば、ホテル業界を目指す学生が、ビジネスマネジメント学群で、ホテル・ブライダルに関する専門知識を学びながら、マーケティングの専門領域にも取り組み、さらに経営に関する専門知識をマネジメントの専門領域から学ぶというように、自分の目標に合わせた学びの設計が可能だ。これにより専門性だけでなく、柔軟な職務能力、企業・団体で活躍するために必要となるマネジメント能力を身につけることができる。一つを学ぶことで関連する領域に興味が出てくることもあるだろう。それは自分自身でも気づかないポテンシャルを引き出すことにもつながる。さらに、様々な科目を組み合わせることで身につく多角的な強みがこれからを生きる力になる。誰とも異なる価値を持つことで、社会の中で活躍し続けることが可能だ。4 年間をかけて、自分だけの人生を見つけてほしい。⻑い目で見てくれる「学群制」は、桜美林大学が学生に伴走している象徴だと思う。

人事担当者イメージ調査で

全国6位の実績。企業から高評価。

-日常の学生生活で身につく「協働力」-

企業が採用した大卒社員をどのように評価し、出身大学にどのようなイメージを持っているかを調査した「企業の人事担当者から見た大学イメージ調査」にて、桜美林大学は、総合ランキングで全国の私大6位に入り、個面別ランキングでは「行動力」「対人力」ともに全国私大で2位となった。(日経キャリアマガジン特別編集「価値ある大学2022-2023」より)。卒業生の社会での活躍ぶりがよくわかるが、桜美林大学キャリア開発センターによると、すでに採用試験の段階で、桜美林大生に対する企業の評価は高いという。グループディスカッションでは、MARCHクラスなどの学生たちと一緒に参加する場面でも、桜美林大生が話を切り出したり、発言のない学生に話をふるなど、その場をリードする役割を自然に担うケースが多い。1年次の授業から、話し合ったり、自分の意見を発表したり、みんなの考えをまとめたり、協働するなど、グループワークをたくさん経験できる環境がある。そのため、誰かと一緒に何かをすることに慣れているのだろう。普段の学生生活を通して、社会人として通用する「行動力」「対人力」を身につけられるところが、桜美林大学の強みだ。

「学生ファースト」の支援で

本当に望む業界・企業と出会う。

-4年間にわたる「キャリアサポート』-

桜美林大学のキャリアサポートの姿勢はまさに「学生ファースト」だ。1年・2年次からさまざまなキャリア支援プログラムや授業を用意しているが、参加は自主性を重んじている。学生にまずは大学生活を楽しむことを大切にしてほしいとの思いからだという。たくさんの人と出会い、いろいろな経験を積んで視野を広げることこそ、就職活動にプラスになるとの大学の考えだ。楽しみながら進路選びのきっかけになるように、空港やホテル、企業を訪れる「大学生の社会見学」を低学年向けに実施しているのも、その一環であろう。3年次からは本格的なプログラムが始まる。大小いろいろなイベントがあるが、中心となるのは、年4回程度開催される「キャリアフェスタ」だ。就活に悩んだら、このビッグイベントに参加さえすれば必要な情報はすべて得られるという。就活の基礎知識やマナー講座、外部講師の講演会、卒業生との交流会、200社以上が参加する合同説明会など、大学のこだわりはオーダーメイドのイベントだ。多くの桜美林大生が志望する業界や、卒業生が活躍し、桜美林大生の良さをよく理解した企業を中心に招くことで、納得感・満足感の高い就職に繋げている。